地球環境基金の助成を受けた「学ぶ森プロジェクト」では《地域の資源循環》を目指しており、その一環として、コンポストを取り入れていく予定です。その中で出会ったのが、郡上市で一般社団法人長良川カンパニーが取り組む《源流の完熟堆肥づくりプロジェクト》です。

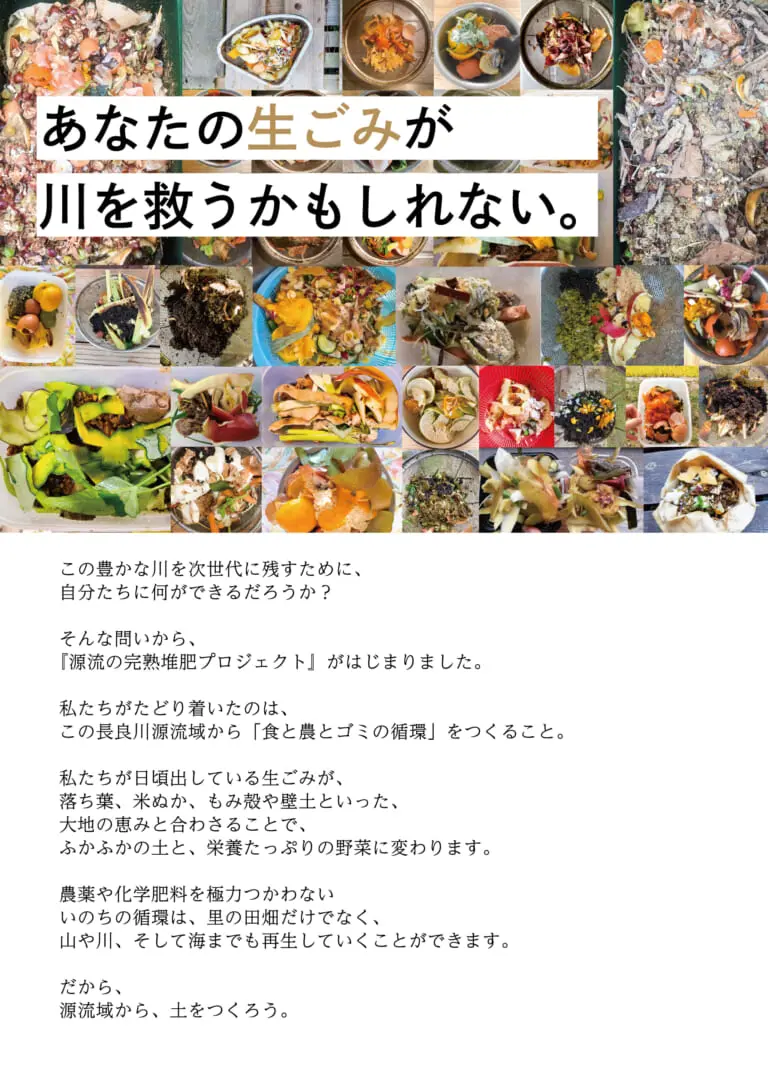

郡上の豊かな川を次世代につなぐために2021年にスタートしたプロジェクトで、生ごみから畑に適したいい堆肥を作ることによって、山や川、そして海までも再生していくことを目標に掲げています。

生ごみの堆肥化!「完熟堆肥」プロジェクト | [岐阜県郡上市]アウトドア専門の観光WEBサイト – GUJO Outdoor Experiences (tabitabigujo.com)

完熟堆肥は、生ごみを地域で集まる有機資材と混ぜ合わせ、微生物の力で効率的に分解・発酵・熟成させて作っていきます。生ごみの管理を徹底し、腐敗させずに高温発酵させ分解することで成分が安定するとともに、病原菌や雑草の種子を死滅させ安心安全な有機堆肥となります。

完熟堆肥をつくる上で重要なのが、窒素資材(もみ殻)、炭素資材(米ぬか)、微生物資材(落ち葉)、ミネラル資材(壁土)を配合するCNBM分類と呼ばれる資材の配合割合です。この仕組みは農林水産省が定める「農業技術の匠」に認定された橋本力男さんが体系立てたもので、有機物を分解する微生物の活動を支え、60℃以上で高温発酵する特徴があります。そのためには、堆肥になるまでの過程で定期的に切り返しや水分調整が必要となります。今回は、その切り返しと水分調整の過程を一緒にやらせていただきました。

ゴム手袋をつけて発酵途中の堆肥を団子状に丸めて、その崩れ具合によって水分量を見ているところ

ゴム手袋をつけて発酵途中の堆肥を団子状に丸めて、その崩れ具合によって水分量を見ているところ

完熟堆肥づくりは切り返しや水分量の調整などの品質管理や完成までに長い時間がかかることなど大変なこともありそうですが、《源流の完熟堆肥づくりのプロジェクト》は参加メンバーも徐々に増え、活動自体も堆肥づくりにとどまらず教育分野にも幅を広げています。

里山の中心は《田んぼ》。田んぼから出る、籾殻やくん炭、米糠! すべてが再び、土へと戻っていきます。

同じ規模では難しいかもしれませんが、私たちのプロジェクト内でも小規模に完熟堆肥づくりを作っていくことができれば、農や食にも新しい循環が生まれる可能性があり、実践していくのが楽しみになりました。

(ななしんぼ・進藤)